白瑞登陆COLLECT ——一场中国当代金属艺术的“切片性”展览

2022年11月24日

【一】里程碑式的展览

从手工业到工业,再到数字信息时代,随着造物技术与人文思想的更迭,当代金属艺术已在全球化语境中,从单纯强调“材质美”与“工艺美”转向以折射创作者主体意识为目的的独立美学道路,达到“由技入道”的转变。而在此背景下,中国当代金属艺术领域也出现了三个较为明显的现象。

第一,关于作品的创作。当代金属艺术的创作不仅聚焦对当下复杂社会人文信息的思考和语言表达,同时也反思媒介语言的本体属性,有些更在媒介的传统身份中寻求养分,从而探索自身在视觉艺术的宏观语境中的共性与特性。因此,很多具有艺术和收藏性价值的当代作品被创作,以反映艺术家个体对时代的思考。学院教育在这个过程中扮演了至关重要的角色。

第二,关于学术土壤。国内重要学术机构,通过近年来举办国际性教学工作坊与讲座,吸收西方该领域的创作与教学方法,并结合民族传统工艺,形成独立、具有特色的教育思想,持续性地向产业培养新锐实践者。同时,一系列研讨会、展览等学术项目由高校组织,不断丰富当代金属艺术的社会与文化价值,在学术界产生积极影响。形成理论与实践的相互关照。

第三,关于商业语境。与创作实践和学术理论的欣欣向荣相比,国内对当代金属与首饰艺术的商业环境仍在萌芽阶段。相较西方,1994年创始于美国芝加哥的SOFA,和2003年创立于伦敦的COLLECT,两个一年一度关注当代手工艺的博览会在世界范围内已经产生了重大影响,相伴而来的是成熟的艺术运营和收藏体系。反观国内,在个体创作与学术研究日渐成熟的环境下,能够发掘具有学术价值与收藏潜力的艺术作品,并通过商业行为进行有效产业输出变得愈发必要,从而达到当代物质文化的立体性发展、满足新型消费藏家的日常审美需求,以及该领域的可持续性发展。

白瑞空间针对这三个现象选择的发展策略是,聚集具有代表性的中国当代金属艺术家作品参加国际性重要手工艺博览会,旨在刺激国内当代金属艺术的国际化发展;借鉴国际较为成熟的市场体系,正向作用于国内的收藏环境。因此,白瑞空间即将作为国内首家专注于当代金属艺术的艺廊登陆伦敦2023 COLLECT当代手工艺与设计国际博览会。空间主理人李蕤女士表示:

“本次参与COLLECT艺博会的代理艺术家作品是经过白瑞空间的谨慎遴选以及COLLECT组委会的严格审核,希望能够呈现中国当代金属艺术的一个‘切片’。我们的展览试图在世界舞台的聚光灯下,既展示中国悠久的金工传统,同时强调其在当下的艺术观念性,这包括基于传统工艺文化的当代性阐发和与当下快速流变社会之间敏锐的映射关系。最为重要的是,展现金属艺术媒介本身在当代视觉文化中的独有魅力和中国金属艺术在全球化视野中的共性与特性。”

近年来,中国的当代工艺美术作品频繁亮相全球各大展览中,呈现出一片蓬勃之势。但集中将中国金属艺术输出至世界顶尖艺博会,白瑞完成了一个属于自己的里程碑,并期待它可以余音绕梁,成为这个领域的里程碑。

【二】艺术观念、独有魅力、共性与特性

李蕤女士提到了四个关键词,即“中国当代金属艺术的切片”、“艺术观念”、“独有魅力”和“共性与特性”,值得深入的探讨。因为将这四个关键词串联一起的过程便能够阐释这个展览的意义。但本章将仅讨论其中三个关键词,“切片性”的话题将置于文末总结。

首先,当我们探讨当代金属艺术的“观念性”时,我们在探讨什么?

毋庸置疑,此处的“观念”与“观念艺术”中的“观念”一词有着亲缘上的关系。Ann Coxon给出了一个广泛的共识,“观念艺术”主要考虑“想法”和“意义”,而想法的形式与再现则是第二重要的。那么,当我们将“观念”与“金属艺术”并置的时候,是指创造蕴含“想法”和“意义”的金属物体。

但是,“观念艺术”以“观念”在先,“形式”在后,这意味创作者的实践活动更多是为观念选择最佳的形式。然而,当手工艺打破材料、表现方式等束缚之后,却留下了最后一个“定量”,那便是媒介本身,比如我们常说的“金属艺术”。

《废墟系列02》YDMD

因此,当代工艺美术在视觉艺术领域中,由于其媒介的特殊属性,会遭遇到一些疑问或呈现出一些现象。由外至内的疑问如,如果将工艺美术作为一种想法和意义的表达,批评家Jorunn Veiteberg总结手工艺与纯艺术之间的争议之一:功能性物体必须受到功能的制约,所以这意味着它将永远不能将自己升华为纯艺术所标榜的智性产物的自由形式。而由内向外的质疑如,中国当代玻璃媒介艺术策展人张所家教授在接受关于如何看待玻璃艺术品未来的发展的采访时,反问道,为什么会单单说玻璃艺术品呢?而不说以玻璃为材质和媒介的艺术品呢?似乎没有一位雕塑家说自己是青铜雕塑家、不锈钢雕塑家或是树脂雕塑家吧?

因此,这些现象指向了一个问题便是:在当代金属艺术的创作中,如何让“创作观念”与“工艺媒介”相互“成就”而非单纯的“制约”?这也引出了当代金属艺术创作中的一种独特机制。

这种机制反对创作者的“兴趣领域”与“金属媒介”一厢情愿地翻译与转化,而强调两者之间通过观察、研究、发散、实验等步骤,进行双向的延伸,其中金属媒介的延伸包含物质性的如:物理的、化学的、功能的等,和非物质性的包括:工艺的、文化的、历史的、社会的、隐喻的、象征的、个人经历的等。创作者的作品则是两端(兴趣领域与金属媒介)延伸的一个或多个交点。在这种独特的机制下,艺术家可以产生出无限恰如其分的创作,同时,兴趣领域与金属媒介都得以深入发展。

这便是白瑞空间试图展现的金属艺术的“独特魅力”。

那么在这种机制下,“兴趣领域”与“金属媒介”经过双向驱动的“连接方式”则能折射出中国当代金属艺术在全球视野下的共性与特性。透过展览的作品,我们可以将这个多元化的智性方式归类为“技以载道”、“以古鉴今”和“审时度势”。其中“技艺载道”作者侧重在从媒介延伸的角度,而“以古鉴今”则偏向从艺术家的兴趣领域,“审时度势”同时包含两者。但值得说明的是,这三者之间并非泾渭分明,同时兴趣领域与工艺媒介,也不可孤立地二元化划分,但笔者意图在这些参展作品中探寻各自主要呈现的特征,以方便读者理解作品及展览的意义。

【三】技以载道、以古鉴今、审时度势

1.技以载道

杭间指出“技以载道”的意思是技术包含着思想的因素,道器并举,把形而下的制造,如具体功能的操作、技术劳动,和形而上的理论结合起来。在当代造物人的创作中,“技以载道”也指向从金属媒介延伸出的“技”作为跨越古今的线索,牵引出传统与当代的精神交流。

《衍异》张凡

张凡的作品《衍异》溯源古代首饰常用的细金工艺,依照传承有序的工艺方法临摹与复制,同时突破了传统细金的“形”,独创性地将金银细金原有的宫廷工艺,其严谨的编织、掐丝、焊接手法,革新为易于随意塑造、飘逸、简洁的结构,并借鉴中国古代扎染工艺,在鎏金时形成金银渐变的效果,使金丝如同水墨画的金银渐变光影。珍珠如同银河的星星,灵动的闪烁。作品整体显现出现代艺术的形式美学。

传统首饰的细金工艺与魏晋时期重意象、重风骨、重气韵的审美思想在张凡的作品中,通过调研、实验、创新等过程相遇,使佩戴者在首饰的韵律中体现人的超然之感,也彰显艺术家独特的艺术语言。

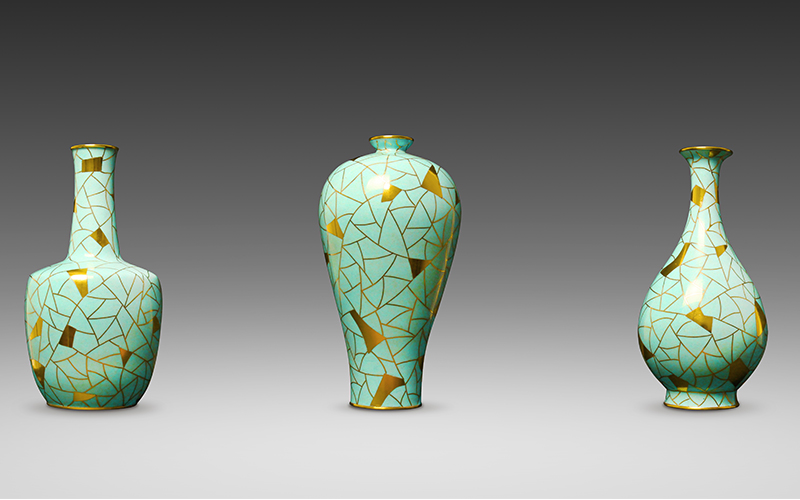

《万物生》王晓昕

王晓昕的《万物生》系列在形态上采用中国传统经典的三种器形——分别为梅瓶、玉壶春瓶、棒槌瓶。瓶身的冰裂纹以铜胎掐丝珐琅呈现,填以天青色的珐琅釉料,代表冰雪消融,万物复苏,给人以希望。铜胎珐琅呈现了青瓷工艺中哥窑的开片效果。

作为宋代五大名窑之一的哥窑,烧造的瓷器广受后世追捧,其最大特点是表面布满了不规则的裂纹,就是后来冰裂纹的灵感来源。但起初这些纹样并不是神来之笔的装饰,而相反,是源于早期瓷器烧制过程中的问题——釉裂。但到了宋代,人们开始发现这种像冰块裂开的纹样有着别样的生机之美,如今,王晓昕以“温和错误”、“友善瑕疵”来总结这种审美情趣。

因此,《万物生》最为戏剧性的特质便是作者创造性地使用古老的金属器物工艺,“刻意而为”地诠释陶瓷器物工艺“自然随性”的一面。这种古代器物工艺在当下的转义既传承了自宋以来的雅致东方美学,又强化了中国文化中的“冰裂而万物生长”,表达出对天地自然的尊重与敬畏。

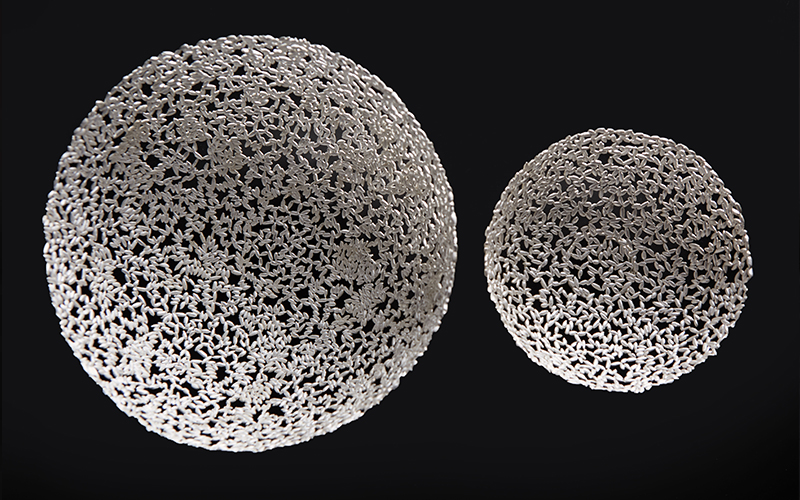

《织语》王潮

王潮的作品《织语》以纯银丝为创作材料、以编织工艺为表现技法,使用两种不同规格的银丝,通过经纬交织的秩序制作成板状的、有一定质感肌理的板材,再通过冲压成型的工艺获得盘状的器皿形态。

这件作品透露艺术家本人对于金属编制工艺及其视觉语言的个人领悟。王潮认为编织作为中国古代金属工艺中的一种,透露出质朴的材料话语。那么通过简约的器型语言和银的质地,能够强调出纯粹的工艺之美。

2.以古鉴今

“以古鉴今”在本文中强调通过恰当手法物质化与传统文化相关的图像信息,这些图像的主题来自作者的兴趣领域。这些作品有效建立了传统文化价值观与当代语境的动态联系。

吴冕在探讨“什么是首饰”时列举了很多首饰的“侧脸”,其中包括“首饰是属于群体的,是民族、是地位、是身份”,可以看出,首饰其中的一个功能便是折射佩戴者的文化身份认同。汪正宏、宁晓莉、李骞的作品便是一个非常恰当的例子。

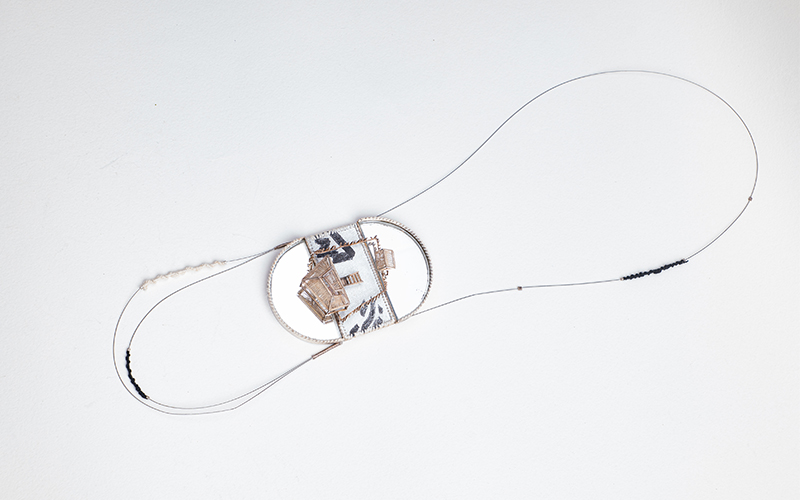

《山水系列之一》 汪正虹

汪正虹的《山水系列之一》所展现的图像信息中,两座小亭台围合了一片方的空间,空间的地面写有篆书,王正宏以此隐喻人文之笔墨与自然之神功的交融,象征亭台背后所代表的中华传统思维;外部则是湖水的两泮,它以镜面构成,既映射着天穹,又映射着人心。汪正宏表达:“中国古代的修行者,步入深山之时,往往会携带一面镜子,因为通过它,人们可以看到自己的内心深处,可以更好地反思自己的言行。《山水系列之一》的镜子,就是希望通过这种方式,折射出佩戴者内心的想法,折射出人与物的天人合一。”

可见,《山水系列之一》是作者将水墨与雕塑的精神领悟和语言方式精心凝结而成的“微小”首饰作品,将两种相对“大体量”媒介的力量压缩于首饰中,虽然外表安静,却无不透露一股强大的张力。这也呼应了作者对于山水画中一笔一墨的理解,“往往提笔填墨间,造化自然之景跃然纸上,或是雄壮巍峨,或是云山渺绕,或是枯老苍翠…”

《如·影》宁晓莉

宁晓莉的作品《如·影》同样选择中国文人艺术相关题材——植物。她认为中国古代的文人智慧与哲学都体现在一首诗、一幅画中,一片叶子、一朵凋零的花、一拳顽石,由一种空灵转向一种深刻的美。在创作手法上,她倾向将材料的性格与自己进行平权地对话,以此呈现传统文人思想的自然观。

因此,作者倾向于极具不稳定性的材质,比如陶瓷从泥浆到泥,不同湿度的泥、不同矿物质配比的泥、不同的泥质在手中一点点感受它的粗粝或细腻,顺着或逆着这种特性来进行制作,每一步的不确定性都是作者下一段思考的开端。

《蝴蝶结》李骞

李骞的作品《蝴蝶结》和《心》是一组块面结构的蝴蝶结以及心形立体作品,采用的是简单的立体焊接工艺,使用925银版制作。

作者在材料和工艺之间摸索形态,蝴蝶结或者心形作为最单纯的形式承载,内在的质感是延续作者以往的创作——对建筑结构的即兴创作,用抽象的构成语言顺势而为,定格在相对平衡的自在的状态。作品虽然整体呈现出极简化的现代美学风格,但在细节上却蕴含着中国传统造物智慧中“审曲面势、各随其宜”的思想。正如李骞所认为,这种创作方式能够折射一种中国人对事物的处理方式。

《夜宴》张玉

张玉的《夜宴》灵感来自云南德宏当地傣族的美学。作者以传统纹饰和传统建筑结构来组织一系列现代生活用品的视觉语言,试图呈现傣族人的精神世界,同时也隐藏着作者的另一动机,即将傣族文化渗透至当代日常的初衷。

在制作工艺上,作者采用先进的CNC工艺对原材料进行雕刻处理。作者认为,只有CNC工艺才能对金属的细节进行完美诠释。同时,现代工艺对传统图像的精致刻画也创造了传统文化与当代语境的关联。

《殖·2》 孙秋爽

孙秋爽的兴趣领域在于探索如何挖掘中国传统金属艺术的文化内涵,实现“古”与“今”的和谐共生。他的作品以“殖”为题,器物上的圆形凸起在尖端并存着刺状破出体,象征着灵魂在生命最后的阶段挣脱身体的束缚,追求自己生命的本源而获得永生。作品在传统银表面处理效果的基础上,用细小的锤纹将表面处理的更加细腻,适于人把玩的同时也能够避免因接触皮肤造成的氧化效果,使器物更加亲近于人。

不论人、动物,或是植物,生命图像在中国传统器物上是一个永恒的主题。孙秋爽的作品用抽象的语言在当下强化器物所绽放的生命力,同时隐喻古代文化于今天的永生。

《米器》王克震

王克震的《米器》是一次将物质本体解构,通过双手与材料之间的对话,重新建构起一种米和碗之间内部物性关系,从而将作品背后的文化属性展现于世人当中。

作者将银料一颗一颗用双手磨锉成米粒的形态,再一颗颗的焊接成为碗的形态,其间付诸了大量的时间和重复性劳动,如同农民的耕作。这样的劳作也表明了作者对于手工艺的一种思索:自工业革命产生肇始至今日人工智能世界日趋成熟完备,人类与物之间的关系从农耕时代的“役物”已经彻底的反转为“物役”,人类的精神世界与物质世界之间的关系发生了系统性的颠倒。

而手工艺于王克震而言,是对于这样的一种关系的逆向性解构,是中国传统手工艺“重己役物”价值观于当代的延续,是给一个充满了悲观和不安的未来留存的一线光和希望。

《米器》被英国维多利亚阿尔伯特美术馆永久收藏。作者作为中国金属艺术领域最早一批的赴欧洲的求学者,扎根于这两个不同的文化之间,汲取养分。今天,他的作品与作品所蕴含的文化价值成为了中西金属艺术与文化之间相互交流、理解的桥梁。

3.审时度势

“审时度势”在本文中强调艺术家在全球化语境中的创作可能性;对当下社会、人性及生存环境的洞察与捕捉。这一部分展现了造物人在兴趣领域与工艺媒介两者之间更为发散的联动关系。

《一口吞掉》朱鹏飞

朱鹏飞的兴趣领域在于如何以机械结构恰当地建立物与人的互动关系,作品《一口吞掉》便以此为基础。主题上则来源于“食欲”引发的对自身控制力的反思。因为小龙虾,其外来物种的身份、巨大经济效益、超强繁殖能力,作者将其作为欲望的一种象征,用于反思如何面对欲望,如何控制欲望。

作品的结构为了体现欲望中对新鲜食物的渴望,和所食用的小龙虾更为“诡异的真实”,当使用者用叉子插入小龙虾的身体,按压开关后,其尾巴便会摇摆。拿起叉子就停止,暗示对欲望的控制。配合的调料罐也是收紧了瓶身,也是在暗示控制。

朱鹏飞的作品实验了以人-物互动方式为导向,媒介与主题的平衡关系。

《废墟系列》YDMD

YDMD的作品《废墟系列》源自一代人关于城市发展的集体记忆。作为80、90一代,废墟是值得留恋的,它是很多处“家”的新陈代谢。作者认为,城市总有些理由不让它们变老,有时是种庆幸,有时也只能认命。因此,废墟系列借助日常功能性物体,及其背后的隐喻性,希望将暗示毁灭与再生的那些家的“生料”,渗透回家庭语境,并在生活中静静提示着充斥于变与不变之间的张力与仪式。

《鱼肚里的戒指》吴冕

吴冕第一次见到“鱼中戒”的形象,是在格拉斯哥的城市徽章上。图像中的鱼嘴叼着戒指。作者顺着这个细节追溯到一个广为流传的苏格拉故事:王后向Saint Mungo忏悔自己的罪行,并祈求找回遗失的婚戒,以免除惩罚。当晚渔夫向Saint Mungo献上了一只巨大的鲑鱼作为晚餐,王后的戒指竟然出现在了鱼肚中。鱼肚子里的戒指代表了最不可思议的失而复得,是奇迹的象征。

吴冕的创作多以首饰的语言谈论首饰本身,而这个过程里充满作者丰富的想象力与智性思考。在《鱼肚里的戒指》中,作者在西方文化中敏锐捕捉到了与首饰相关的叙事文本,并发展出当代首饰除了作者、佩戴者、观者以外,新的人-物叙事关系,而这层关系在“鱼中戒”故事的互文里不断被激活。

作者表达:“一个陌生的人,钓了一条陌生的鱼,陌生的鱼肚子里有一枚陌生的戒指,这枚戒指属于一个陌生的人。借着它我们与这个永远无法考证的匿名的陌生人真实相遇。”

【四】作为总结

本篇文章试图浅谈白瑞空间参加COLLECT艺博会的意义。同时诠释空间主理人李蕤女士的初衷与期待。在她的话语中包含了四个要素:切片性展览、艺术观念、独特魅力、共性与特性。

不难看出,李蕤女士受罗森伯格的在1964年世界手工艺大会所提出的“自我意识”影响,提倡手工艺家“由技入道”,更看重的是观念的激进、思考的深邃、个性的彰显、性情的抒发,还有艺术语言、技术手段的锐意创新、大胆实验。因此,她在本次COLLECT艺博会中强调中国金属艺术家作品的观念性。

同时,由于金属艺术的本体特征,所选择的作品能够呈现出具有观念属性的当代金属艺术独有的创作机制,即兴趣领域与金属媒介的“双向驱动”,这种机制的视觉化呈现印证了李蕤女士对金属艺术“独特魅力”的感受。

并且,我们通过十二组中国艺术家作品能够归类出三种驱动方式——技以载道、以古鉴今、审时度势,这三种方式既切片性地体现了中国当代金属艺术的特征,同时也在全球性视野里呈现出自身的特性与共性。其中“技以载道”、“以古鉴今”更多建立中国传统文化与当代语境的积极互动,偏向特性。而“审时度势”更多关注当下命题、全球化视野,偏向于共性。

因此,能够总结出,本次展览的重要意义在于两个方面。第一个方面,试图以金属艺术的视角讨论其媒介的创作机制与特征。第二个方面,将中国金属艺术作为聚光灯的焦点呈现于世界舞台,期待其发声、回响,从而促进国内语境的思考。

希望本篇文章能够更好地引导观者对展览的理解。

最后,感谢白瑞空间和李蕤女士对中国金属艺术领域的贡献。